【中国科学报】甲烷和二氧化碳共转化制烯烃研究获新进展(2025.5.21)

文章来源:中国科学报 朱汉斌 | 发布时间:2025-05-23 | 【打印】 【关闭】

原文链接:甲烷和二氧化碳共转化制烯烃研究获新进展—新闻—科学网

近日,中国科学院广州能源研究所新兴固废高值循环研究中心废弃物处理与资源化利用科研团队在甲烷和二氧化碳共转化制烯烃研究方面取得新进展,创新性地提出了以二氧化碳辅助的甲烷化学链氧化偶联方法。相关成果发表于《ACS可持续化学与工程》(ACS Sustainable Chemistry & Engineering)。

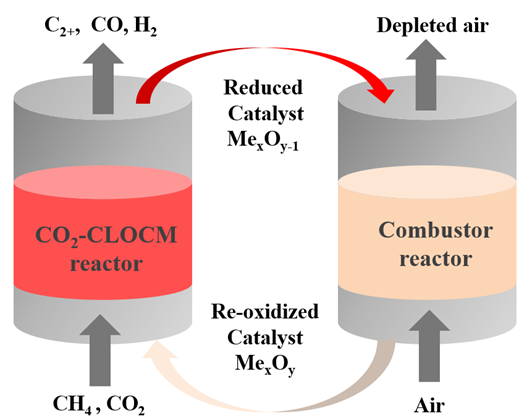

二氧化碳辅助的甲烷化学链氧化偶联反应示意图。研究团队供图

工业上乙烯的生产主要依赖于石油裂解工艺,但该工艺面临着资源限制和环境问题的挑战,研究者一直在努力开发一种生产过程更可持续的乙烯生产替代方案。甲烷氧化偶联通过一步反应将甲烷直接转化成烯烃,是非石油路线合成低碳烯烃的重要途径,对于改善能源利用结构及环境污染问题具有极大的促进作用。

传统的甲烷氧化偶联反应将氧气作为氧化介质,不可避免地带来过度氧化反应的发生,导致甲烷转化率和烯烃选择性存在“跷跷板矛盾”,极大程度上限制了烯烃收率。针对这一难题,科研团队在国家自然科学基金面上项目和广东省自然科学基金杰出青年基金项目的资助下,创新性地提出了以二氧化碳辅助的甲烷化学链氧化偶联方法,将甲烷和二氧化碳两种温室气体同时用于烯烃化学品的产生过程,并且保留了化学链反应的概念。

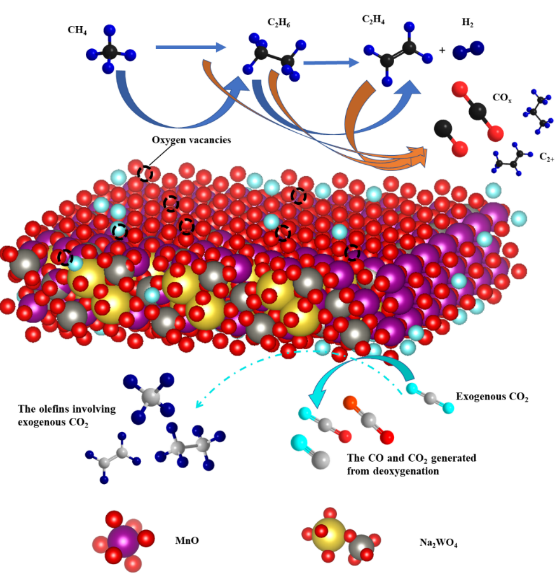

甲烷和二氧化碳在载氧体上的反应路径。研究团队供图

该研究报道了一种以MnO-Na2WO4/SiO2为载氧体的二氧化碳辅助甲烷化学链制烯烃方法。反应过程中二氧化碳作为弱氧化剂补充载氧体上释放的晶格氧,XPS分析证实了二氧化碳的引入可以明显提高反应过程中载氧体表面氧物种浓度,维持反应中的载氧体催化氧化活性,并且二氧化碳的调控作用使得反应过程中载氧体可以在更长时间内匀速释放晶格氧,从而提高甲烷转化率和烯烃生成速率等关键指标。同位素表征实验揭示了二氧化碳与载氧体发生了充分的氧交换反应,交换过程中一部分氧物种保留在载氧体表面并参与到后续的氧化偶联反应,同时反应过程中少量二氧化碳发生向烷烃生成的碳转移途径,从而实现了更高的甲烷转化率和烯烃产率。

该研究成果为以甲烷和二氧化碳为主要组分的沼气、垃圾填埋气等气体高值化利用提供了借鉴意义。

版权所有 © 中国科学院广州能源研究所 备案号:粤ICP备11089167号-2

地址: 广州市天河区能源路2号 邮编:510640 电话:020-87057639(办公室) 87057637(科技处)

传真:020-87057677 E-mail:web@ms.giec.ac.cn